蕭世棟用生命回答助人的影響力

採訪撰文/李祖翔

照片提供/蕭世棟、鍾采芳

新竹捐血中心中壢捐血室,是蕭世棟輕車熟路的地方,對於他的到來,護理人員也如家常便飯,再自然不過。熟悉他的護理師,總會因為他的出現,會心一笑,倒不是他熱情多話,而是一種老朋友般的安心。

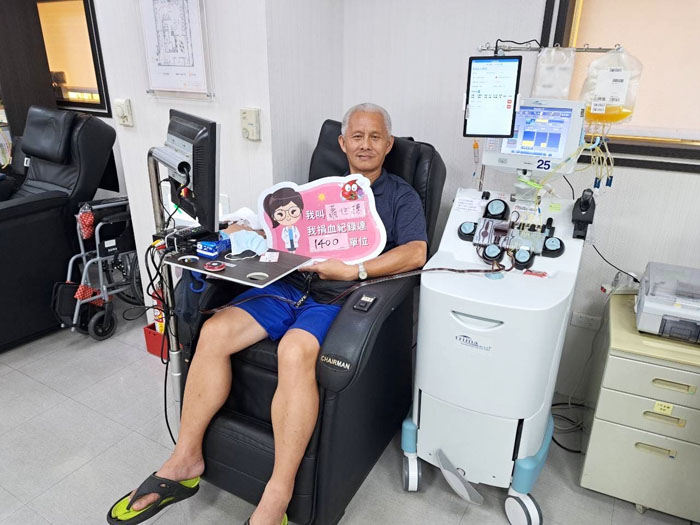

至6月訪談期間,捐血累計1,462單位的蕭世棟,分享了他的捐血行動里程碑,細數他不張揚、低調卻永不止息的愛。

蕭世棟分享他捐血行動的歷程,每累計100個單位,就有一張紀念,等於用自己的生命回答助人的影響力。圖為捐第1,400個單位時。

蕭世棟分享他捐血行動的歷程,每累計100個單位,就有一張紀念,等於用自己的生命回答助人的影響力。圖為捐第1,400個單位時。 捐第1,300個單位時。

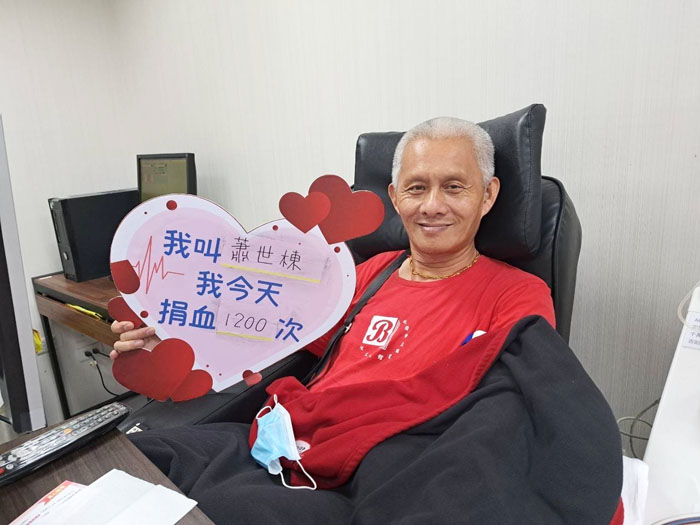

捐第1,300個單位時。 捐第1200個單位時。

捐第1200個單位時。 捐第1100個單位時。

捐第1100個單位時。 一如多數捐血人的習性:不張揚、很低調。蕭世棟也日復一日、年復一年的走進捐血室,直到因為捐分離術血小板達1,462單位而接受表揚、受總統接見,但此刻,他的家人都不知情。他謹慎地說:「等頒完獎才說。」

而他會堅定三十年如一日的捐血,與一場嚴重工作意外有關,他體會到平常的一袋熱血也許就是別人危難時的一條命。因此放不下助人的熱愛。

意外受傷,讓他體會血的重量

民國82年,一場意外改變了蕭世棟的許多想法。他在工廠工作,一滴汗水滑落,竟引發100多度的高溫真空玻璃爆炸。

「那時我正在操作機器,汗水滴在玻璃上造成熱漲冷縮的爆炸。」他的右手腕被碎玻璃割開,大量的血不斷地流。

「用大毛巾包還是止不住血,就拿藥用紗布整捆六百公克的那種,包起來送醫。」然而地區醫院無法止血做手術,只得轉送林口長庚醫院,「我記得事發時是晚上九點,隔天下午在林口才做手術,熬了約莫20個小時。」

或許是當時的蕭世棟還年輕,體力夠好,意識清楚,還記得用了葡萄糖補充營養,且隔日醫生才來觀看、安排下午開刀。「應該是動了顯微手術來將血管縫合,有被告知手術中可能需要輸血救治,而新婚妻子為照顧我,也請假半個月,經歷此事,讓我感念妻子的賢淑,也更感念捐血人。血液來源原來如此珍貴,讓有需要的人在急需時候都能獲得救治,加深我投入捐血的意念。」

當時從受傷、持續復健、休養到上班,長達5個月以上。他淡淡的笑說,那時大兒子才出生六個多月,「我如果沒講這件事,他可能這輩子都不知道爸爸出過這麼大的意外,那時他太小了,沒記憶。」這場意外,也成了他捐血更加主動、積極的契機。捐血於他,不再只是隨機的善意,而像一種責任和對健康的自我警醒。

從偶爾好奇,到有計畫地捐

其實蕭世棟第一次捐血是在18歲左右,民國72年。「那時還沒當兵,只是路過台中公園,看到捐血車停駐,有不少人在捐血,想說對身體沒傷害又能助人,又能幫助了解自己的身體狀況,就捐了一次。」入伍後斷斷續續的捐全血,至民國八十九年累計70多個單位。

無意間得知中壢設有捐血室,到了該處才聽聞有分離術捐血這種捐血方式,也看了別人及自己捐的血小板居然是淺黃色的。又因分離術血小板捐血週期較短,只需間隔14天,所以後來都改做分離術血小板捐血。

捐血前的準備,成了生活的一部分

捐血的好處很多,他曾以「血癮」為喻,在捐血滿1,000單位時寫下:「有酒癮的人,喝了酒,人就很海派、話說得很大聲、發酒瘋、還會打人;而且人說什麼,要求什麼,酒醉時大都會答應,酒醒了,卻忘了自己曾說過、做過的事;有菸癮的人,沒菸抽,手就會抖,心思會紛亂,意志力難以集中。有毒癮的人,精神會錯亂,情緒激動,暴躁、抽搐,抑鬱和全身無力,更可憐的會拖累家人。有血癮的人,卻會記得日子,『再過多久可再捐血』,更會特別注意自己與家人的健康,多運動、養成好的生活作息。」

他並相信「捐血最樂,樂在捐血」不是一句口號,而是真的能使人心情愉快、能慶幸自己身體是健康的、還有資格把血捐出去。

以往上班時,技術人員採輪班制,要固定兩星期捐一次比較難,所以他都安排休假捐血,現在退休則改預約制,或請護理人員幫他定一個日子、方便記在行事曆裡,按表操課。捐血前兩、三天,他尤其注意飲食,不吃油膩、不太晚睡,既表達對捐血的尊重,也避免血脂偏高被勸退的尷尬。

蕭世棟在捐滿1,000個單位時,寫下文章,敘述血癮比藥癮、酒癮還好的感言,鼓勵讀者捐血,一如圖中看板標語的訴求:「你,就是下一個捐血人!」他也是如此期待著。

蕭世棟在捐滿1,000個單位時,寫下文章,敘述血癮比藥癮、酒癮還好的感言,鼓勵讀者捐血,一如圖中看板標語的訴求:「你,就是下一個捐血人!」他也是如此期待著。身體照顧好,才不會拖累孩子

在捐血的年歲,令他難忘的是不少人為了拿高價值的贈品而忽視自己的狀況。「記得有一次熱心單位提供了免費的西堤牛排優惠券,只要有捐血就能拿一張。」那時中壢捐血室在中壢中平路一棟大樓的2樓,捐血者竟從捐血室排到馬路上,而天氣炎熱,有名大學生捐完走下樓梯就頭暈、走路搖搖晃晃,護理人員緊急將他攙扶到休息區坐下、提供飲料和餅乾調整身體狀態。

他不完全反對拿捐血贈品,也許人們拿著拿著,以後就習慣捐血了,只用一個誘因就引導人走進定期捐血的行列,是很好的事,只是他更在乎捐血對身體狀況的檢視。所以捐血除了助人更是自我照顧的絕佳方式。他說,自己沒賺什麼大錢,沒辦法帶家人到處去玩,唯一能做好的是把自己照顧好,從今而後都不成為家人的負擔。

蕭世棟的話令人不捨,也讓人敬重這樣的好先生、好爸爸。他提到自己有在關注安樂死的議題,很希望將來若自己的身體失能了,無法生活自理,寧願像名主播傅達仁那樣,有尊嚴地離開。「我相信這樣的選擇對家人是好的,因為孩子有自己的生活,要讓他們請假照顧父母真的很累,我看過太多這樣的新聞,所以不希望有那麼一天,我的病會變成家人的壓力。」

蕭世棟注重自己的健康,不拖累家庭、兒女,而健康是捐血的門檻,是用來檢驗健康的方式之一。

蕭世棟注重自己的健康,不拖累家庭、兒女,而健康是捐血的門檻,是用來檢驗健康的方式之一。 他不覺得這是想得太多,而是先有心理準備,「像社福人員、居家照顧一天只來幾次,但照顧者是經年累月的,不是當事人無法體會那種煎熬。」傳統觀念灌輸我們孝順就是無條件的照顧父母,但他認為,不成為彼此的壓力、不干涉對方的人生,或許才是最好的愛。

維持健康需要的還有閱讀與奉獻

在捐血之餘,讓蕭世棟身心健康的元素還有幾件:志願服務、閱讀、保持運動。

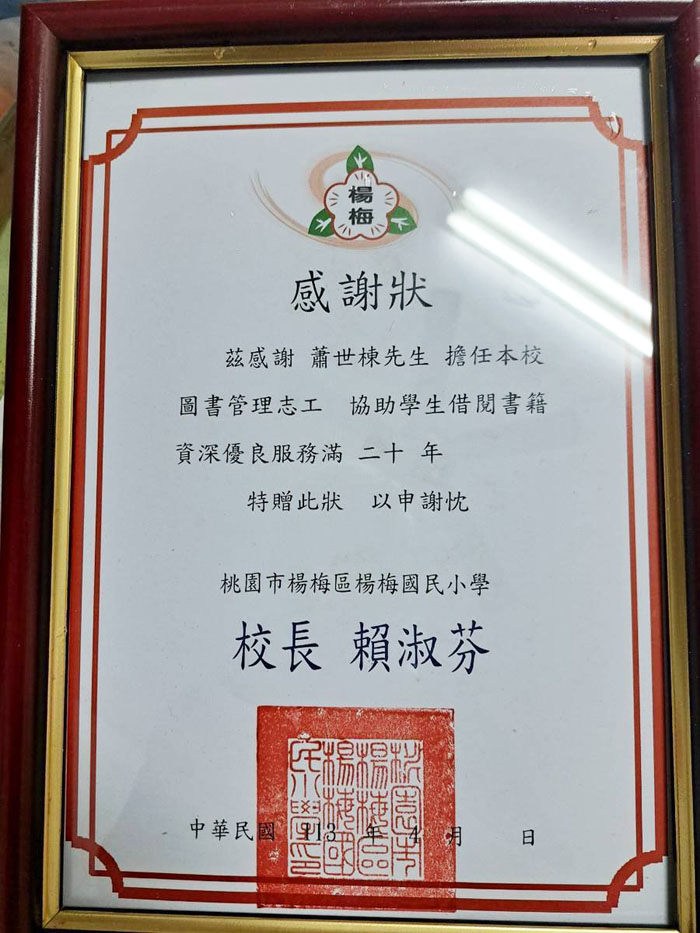

他非常熟悉楊梅區的四所公立圖書館,包括楊梅圖書館、紅梅圖書館、埔心圖書館及富岡圖書館,較熟悉的是楊梅國小的校內圖書館,因為孩子曾在這裡就讀,為了多了解孩子的學習狀況,看到學校招募圖書志工,立馬就報名,不知不覺竟做了20年的圖書志工了。去年四月,楊梅國小校長賴淑芬還感謝他奉獻20年,頒發感謝狀。

在楊梅國小擔任圖書志工20年,楊梅國小賴淑芬校長(右)特別頒發感謝狀。

在楊梅國小擔任圖書志工20年,楊梅國小賴淑芬校長(右)特別頒發感謝狀。 楊梅國小頒發的感謝狀。

楊梅國小頒發的感謝狀。 蕭世棟的興趣是服務、閱讀與登山,這三件事加上捐血,是他維繫健康身心的訣竅。

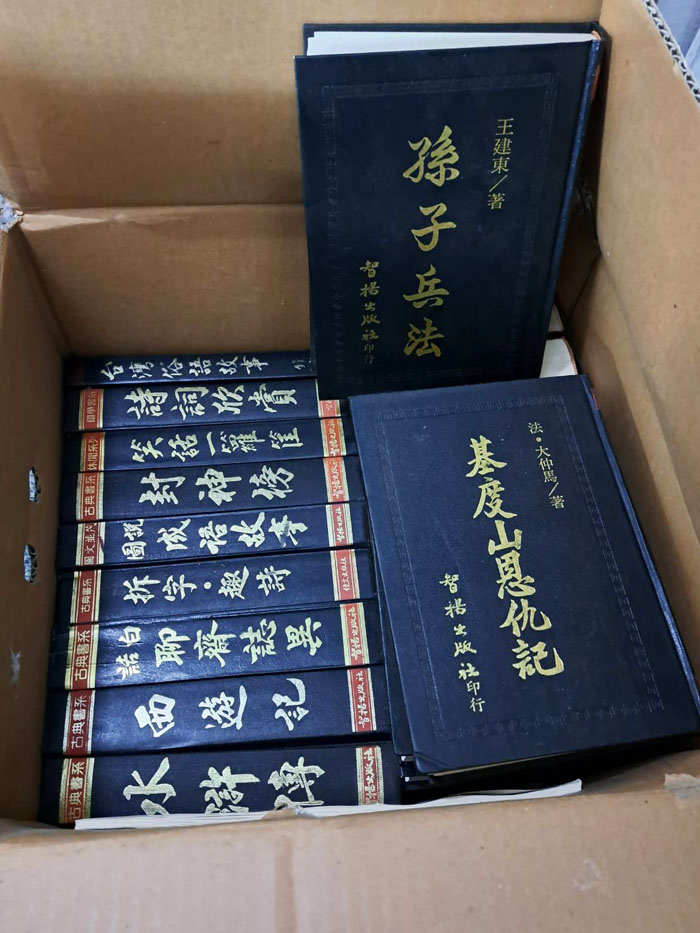

蕭世棟的興趣是服務、閱讀與登山,這三件事加上捐血,是他維繫健康身心的訣竅。 他家中藏書超過千本,有中外著名小說、民間故事、笑話,最愛傳記與鄉土文學、勵志書籍,也訂閱過一些雜誌。他說,這類書比較能養成正面思考,知古鑑今,做人正向,孩子也會對爸爸看的書感興趣,有好的啟示,潛移默化。儘管經濟不富裕,他卻很會購買優惠的套書,如《資治通鑑》,「因為閱讀可以安定心情吧,也能學會用不同角度看事情。」

正因為他有充足的學養,在他完成第1000單位捐血、民國109年時,他不是大肆宣揚,反而是靜靜坐下來寫一首名為《熱血》的 詩,開頭如下:

雖然 它出自我身

我卻不知它的流向

但我知道

它會流向需要它的地方

縱使彼此陌生

更或一生彼此永不相識

簡單的話語,濃縮了捐血數十年的信念——沒有必要認識受血者,也不用回報,它會流向需要的地方。而之後的每一次捐血,沒有鬆懈、輕忽,不錯過一次可以助人的機會。

堅持不需要聲音,氣度自己能發光

三十多年前,一句「我不認識你,但我謝謝你」燃起了蕭世棟的捐血意念,他的堅持不高調、甚至沒有聲音,和多數朋友一樣,臉書上分享的捐血照,都是為了傳達「我還能捐,我很健康,不用擔心」的意念。這是來自一個人深刻體會「血」的重量後,對生命、他人產生的尊重與責任感,還有對親友的疼惜。

沒有高談闊論的口才,不主動爭取光環,人生低調樸實,但捐血、志願服務、閱讀,每一件都踏實耕耘,歲月如常。這樣的行動,也許不容易被社會看見,但怯怯悄悄成為一道永不熄滅的光,將做公益的態度、文化源遠流傳。

瀏覽人數:258

最新異動時間:2025/09/27

最新異動時間:2025/09/27

最新文章