張進添的捐血目標:超過第一名的捐血紀錄

採訪撰文、攝影/李佳芳

「97年,我固定捐全血、捐到一百多袋的時候,我發現捐血第一名的台南捐血人張國森先生捐血次數非常高,我就想說:『怎麼捐的?』」張進添說話節奏快,講起這段轉折,也像他捐血時的果斷——問清楚方式就上。

「後來才知道血小板可以兩週就捐一次,次數累積比較快。」於是從那時開始改捐血小板。隔沒多久,他就特地跑到台南永福捐血站,踏上血小板之路。

「全血只能兩三個月捐一次,血小板兩週可以捐一次,這樣一比就知道,時間一拉長,總次數差很多。」

兩週就預約一次分離術捐血。

兩週就預約一次分離術捐血。路過捐血車的年輕歲月

時序倒轉二十五年,張進添當年20歲,就讀私立南英商工。那時他不太愛念書、也不太坐得住,常到中山路上閒晃,幾乎天天經過中山捐血車。高職畢業後、進部隊當兵前,家中習慣以放血改善身體循環,從手指排出「壞血」。

張進添想:「與其這樣放血,不如捐血。捐血是有規範的、安全的,還能促進新陳代謝。」

73年11月,張進添第一次捐血。第一針,他印象還很深刻。「扎針的時候是有點痛啦,但還可以接受。」他笑說,捐很多次、到現在已經麻痺了,根本不太覺得痛。「除非護理師不小心扎到結痂的地方,那真的會痛到想掉眼淚。」

「我都會提醒他們:我跟你沒仇喔,拜託你注意一下,幫我扎順一點。」他開玩笑的說。

張進添年輕時覺得捐血不僅有餅乾飲料、有機會受獎,還能促進新陳代謝,比什麼都實在。父母親倒不那麼支持。一開始覺得他年紀輕輕就一直捐血,「像在開刀一樣,會不會太傷?」

「我會跟他們說,捐血有定量,而且比起放血療法,還不如定時去捐血。」

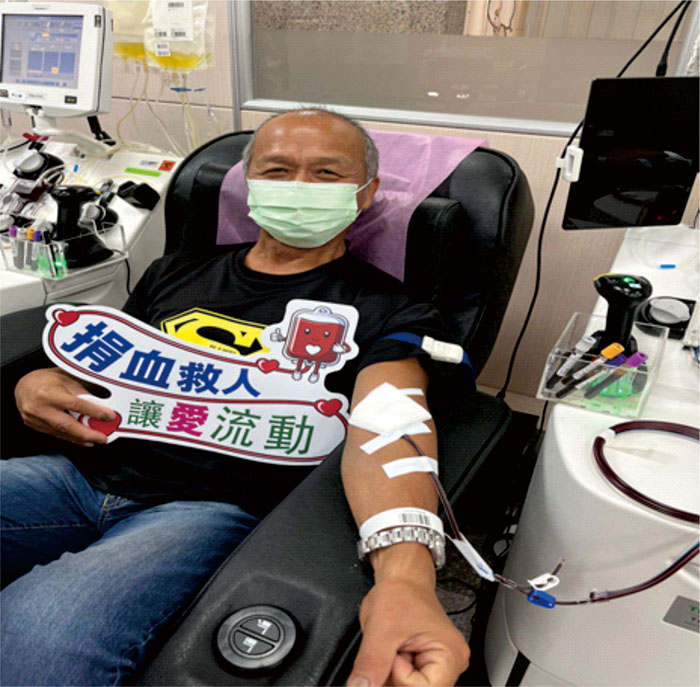

定時到捐血室報到的張進添。

定時到捐血室報到的張進添。 他也習慣在捐血室仔細看公告,從按壓傷口的時間、捐完血後注意事項,到捐血總次數的統計方式、捐血人表揚制度等等,他都一條一條記在心裡。

肝指數飆高、停捐一年,反而更堅定

捐血多年,身體再強壯也有被「按下暫停鍵」的時候。

「我女兒那時候因為家族遺傳關係、胸部長肌瘤,要開刀。我去醫院照顧她,整晚沒睡,隔天又跑去捐血,結果肝指數飆高,被停捐一年。」

張進添說,那年是他捐血生涯最漫長的一年。他太太問他:「沒得捐,不是剛好休息一下?」但他心裡其實很不是滋味。「我反而壓力更大。每兩週的習慣被打斷,好像生活節奏都亂了。」

那一年,最難受的不是身體,而是那種「時間到了卻不能去」的不習慣。從那次經驗後,他開始更加重視身體作息,持續跑步、注意飲食。他的太太則成了他背後最大支持者,幫忙照顧飲食起居,鼓勵他維持捐血的習慣。

每次捐完血,一定會按壓扎針處、躺幾分鐘才離開。他說:「這樣才不會瘀青。」也是在這些細節裡,他開始理解,捐血不只是熱情而已,更是一種對身體負責任的堅持。就像上班打卡,每兩週的捐血,已經成為他生活的一種規律。

「就像上班一樣,每天早上八點起床;兩週一到就去捐血。這就是我的日常。」

固定到台南小東捐血室捐分離術。

固定到台南小東捐血室捐分離術。人生目標:「超過第一名的捐血紀錄」

「我要衝第一。不是為了比,而是為了自己一個承諾。對我來說,捐血是一種榮耀,就像我今年當選績優捐血人代表,還可以去總統府。雖然只是幾分鐘的頒獎,但那一刻很驕傲。」

張進添常常帶孩子一起去捐血中心,希望孩子也能理解並接續這份善行。但他笑說:「我都生女兒,女生怕痛,看我扎針都會說『我沒有看喔,你扎下去我才敢轉過來看。』」

每次到捐血室,張進添都會算一算距離當時第一名的張國森先生的紀錄還差多少。他估算,還有三年就要退休,只要身體允許,他應該能超過第一名的紀錄,有機會超過2100單位。

對張進添而言,能夠捐血的人生是彩色的——身體顧好才能捐血、能捐血是種福氣。採訪那天是6月14日,世界捐血人日。他特別呼籲年輕人:「血庫永遠是填不滿的,希望平常時候,年輕人也能踴躍捐血。」

瀏覽人數:298

最新異動時間:2025/09/27

最新異動時間:2025/09/27

最新文章