王青森:人生最終都要BBQ,萬事莫如捐血樂

採訪撰文、攝影/蘇曇

「以後我可以捐血了,我就要捐血給別人用。」剛滿65歲的王青森,至今仍清楚記得這個他在17、8歲時發下的願。而後,他也真的用了四十多年來實踐。

王青森是澎湖人,雖然早已來台灣本島工作、定居多年,每年仍會回澎湖老家。他始終記得在他小時候,澎湖是個醫療多麼不方便的地方。血牛賣血的時候,因為共用針頭,又感染了什麼病;某某家的誰誰誰去手術,因為缺血走掉了……這些都是才十幾歲的他會在鄰里閒談間聽到的事情。

每當看到電視新聞或報紙上又在報導缺血相關新聞,當時連要去哪裡才能捐血都還不知道的他,就會這樣告訴自己:「以後我可以捐血的時候,我就要捐血給別人用。」

到台灣本島工作後一圓捐血夢,一捐就是四十多年

高中畢業後,王青森獨身一人來到台灣本島工作,一開始在台中大甲落腳。某天,他又看到新聞報導缺血相關的消息,於是趁著休假時,從大甲搭一個小時的車到台中公園的捐血車捐血,此後一捐就是四十多年。

「台中公園的捐血車那邊有個護理師,當初才剛從學校出來,就在那邊服務。我捐到她當阿嬤,我當阿公了,她還在那裡工作。她要退休前跟我說:『我年紀到了,要回家啦。』現在她已經退休了。」

說起當初相識多年的護理師,多年來始終堅守工作崗位,王青森笑著稱對方「有夠勇!」但看看他自己,其實也是如此,說起話來談笑風生、妙語如珠,精神奕奕的樣子一點也不像是個退休人士。最近捐血年齡上限放寬到70歲,他十分開心地表示,自己當然會捐到不能再捐為止。

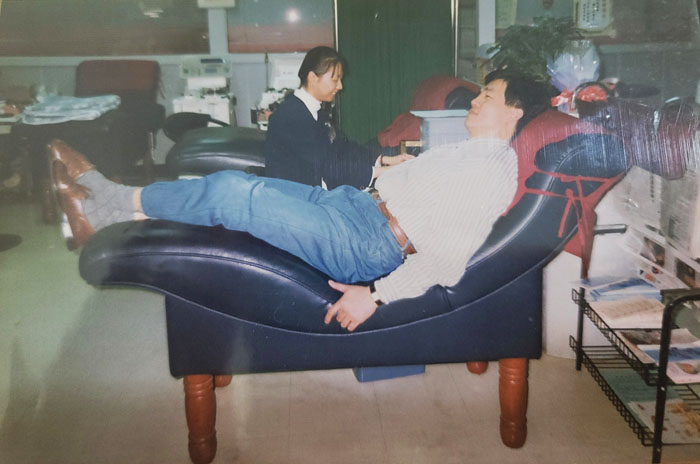

王青森目前手邊最早的捐血照,是民國86年在三民捐血室拍的,無論是裝潢或硬體設備,都和如今大不相同。

王青森目前手邊最早的捐血照,是民國86年在三民捐血室拍的,無論是裝潢或硬體設備,都和如今大不相同。讀書沒拿過獎狀,捐血捐到有一疊獎狀

當年來到台灣本島工作,終於實現多年來想捐血的願望,王青森非常高興。他說,捐血10次拿到第一張獎狀,以及捐全血滿150次拿到榮譽紀念章時,他都還特地在過年時帶回老家,給爸媽和所有親戚朋友看。

「在海邊大家比較有互助的精神,可以幫到別人就分出去也沒關係。所以對於孩子能幫助別人,爸媽都以我為榮。」王青森認為,正因為出身窮鄉僻壤,資源極度缺乏,更了解互助的重要性,所以他的爸媽不僅毫不拘泥於當年老一輩認為捐血傷身體的錯誤觀念,看到他的舉動更是十分高興,直和親戚朋友說:「我兒子哦,一輩子讀書都沒有獎狀,現在捐血都捐到有獎狀了捏。」為他驕傲的那份心情溢於言表。

而在那個體檢根本不普遍的年代,捐血後會拿到報告,可以大致了解自己的身體狀況,這些也都是王青森樂於向親戚與周遭朋友科普的事情。

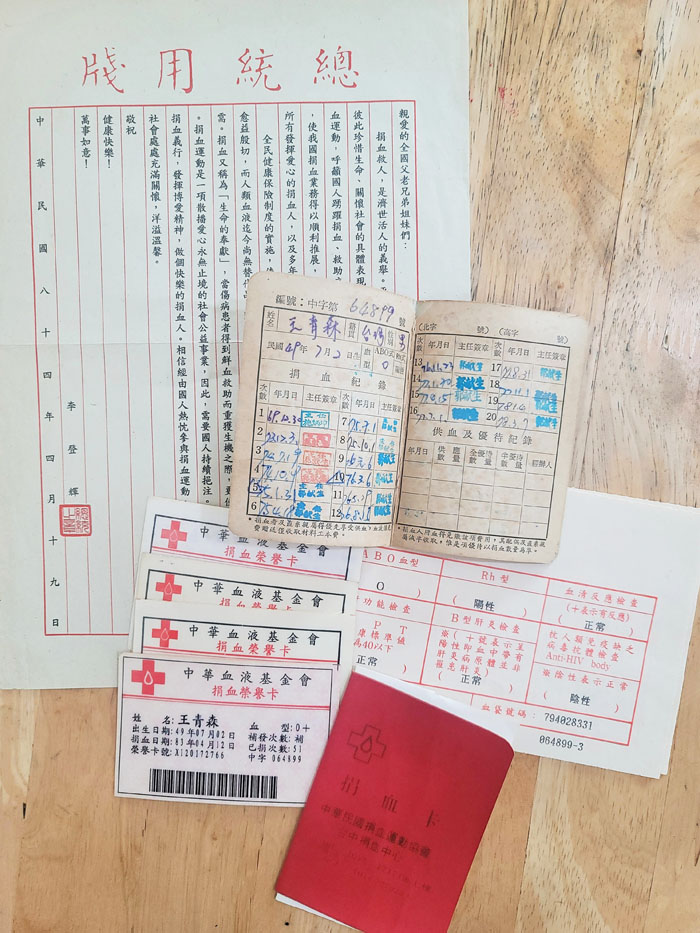

這些當年的獎狀、體檢報告、捐血卡,還有總統寄來鼓勵捐血人的信函等,他都仍仔細妥善地一直收藏到現在。家中特別用來展示這些獎狀的地方,會放上最新年份的那張,其他的則被他收在文件夾裡好好保管。那些已超過三十年的獎狀,甚至連發黃的痕跡都不太有,可以看出他對這些物品的珍視與愛惜。

從開始捐血以來,所有紙本捐血卡、捐血榮譽卡、體檢報告,甚至是當年總統寄到家裡勉勵捐血人的信函,王青森都仍好好地收著。

從開始捐血以來,所有紙本捐血卡、捐血榮譽卡、體檢報告,甚至是當年總統寄到家裡勉勵捐血人的信函,王青森都仍好好地收著。 從捐血10次開始拿到的第一張獎狀,一直到最新的獎狀,王青森都按照年份收好。獎狀上沒有任何泛黃或污損,由此可見他對這些物品的寶貝程度。

從捐血10次開始拿到的第一張獎狀,一直到最新的獎狀,王青森都按照年份收好。獎狀上沒有任何泛黃或污損,由此可見他對這些物品的寶貝程度。捐血多年始終勇健,成最佳捐血代言人

除了家人外,王青森也很樂於和身邊的朋友分享捐血的好。當時醫學相關資訊還不發達,很多人都會擔心捐血是否會損害身體健康,這時,捐血多年的他就會以自己為例,認真地說:「看我捐了那麼多年,還不是勇得像牛一樣。」他邊說,還會邊做出健美先生秀肌肉的動作,十分可愛。

講話充滿感染力的他,就這樣拉到不少朋友一起來捐血,大家都是一捐就捐到現在。如今,他身邊的朋友大多和他一樣上了年紀,都快要不能捐血了,他的「分享」對象就變成了朋友們的兒孫。

王青森退休後擔任慈濟回收志工,他堅持捐血四十多年,捐全血累計兩百多袋的事蹟,已成為師兄姐們教育自家兒孫,甚至是在慈濟醫院擔任志工時樂於和他人分享的話題。當他笑咪咪地對年輕人說:「你看師伯60幾歲了,還不是捐了幾百次,身體還是這麼好。」那種難以抗拒的親和力,也真的讓一些原本在觀望的人,就這樣被說動,踏上捐血之路。

對於自家孩子,他當然更是時常鼓勵他們要多多捐血。「我兒子他們會跟同學說,我老爸都捐血捐到拿獎狀了耶。這時候我就會跟他說:『你可不要把這個拿來當成泡妞的話題欸。』」有時他叫兒子去捐血,兒子回以「有空再去」,他就會忍不住吐嘈:「你都坐在那邊滑手機,哪裡沒空了?」

如今兩個兒子雖然在外工作,不像他時間一到就會馬上去捐血,但他們也都成為了捐血人,讓他十分欣慰。

超級業務發功,身邊親友陸續加入捐血行列

「一直跟人家講這個捐血,不是我們想炫耀,還是覺得功德有多大。」王青森笑笑地說:「人活到最後,都要去燒掉、要BBQ、要火化的嘛,如果這樣可以救到一個人,可以改變他的人生,可以產生這麼大的效益,這種大愛當然要傳下去。」

身為業務,總是樂於和他人分享捐血的王青森,深諳說服不同的人要用不同的方法這回事。對於年輕人,聽到捐血是做善事或做功德可能覺得彆扭,他就以自己為例,說明我是老人都可以了,你也可以;對於佛教徒,他則肯定對方有捐血救人的舉動,是付出了用錢都買不到的珍貴事物,就可以算是現代的救世佛;對於講求實際的人,就跟對方說捐血花不了你幾分鐘時間,還有哪個捐血點附近很好停車;對於想法偏傳統的朋友,則會告訴對方,捐血也是見血,說不定就免除了一次血光之災。

他65歲仍持續擔任慈濟志工,除負責回收業務外,也不時幫忙支援運送輔具,即使是輪椅、電動床、製氧機等十分吃重的物品,遇到沒有電梯的舊大樓,也是和幾個師兄扛著就這樣上去了。如他自己所說的,捐血那麼多年,現在老了還是勇得像牛一樣。說服力十足,也難怪身邊總有那麼多人被他打動,先後加入捐血的行列。

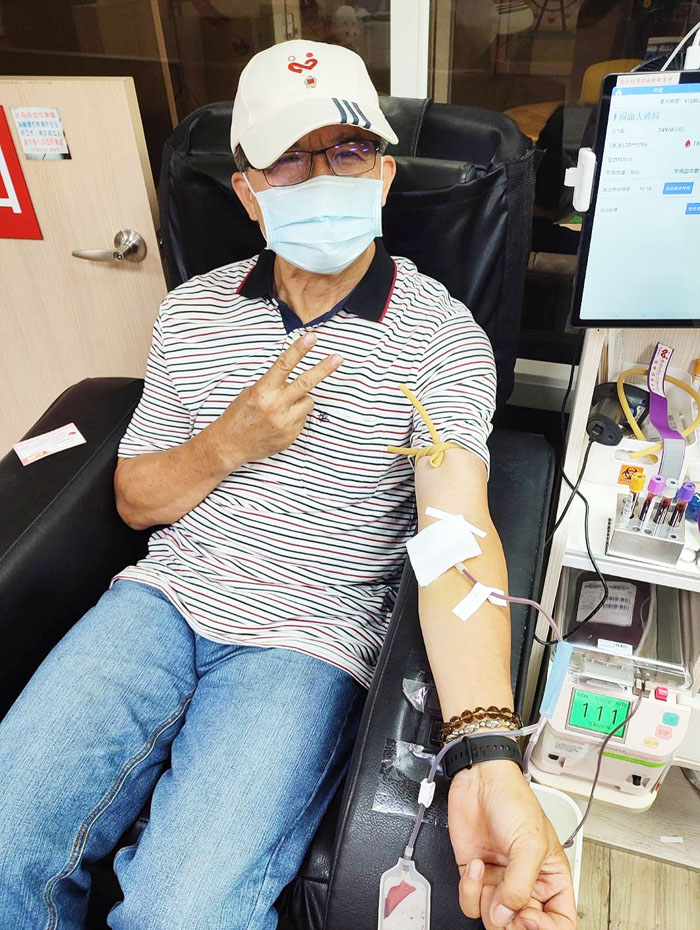

112年生日當天,王青森開心留下捐血紀念。(照片提供/王青森)

112年生日當天,王青森開心留下捐血紀念。(照片提供/王青森) 談到捐血,王青森有分享不完的收藏、故事和心得,更有滿滿的熱情。

談到捐血,王青森有分享不完的收藏、故事和心得,更有滿滿的熱情。

瀏覽人數:299

最新異動時間:2025/09/27

最新異動時間:2025/09/27

最新文章